※チャートが古い、記事とチャートの更新日時が異なる場合は「キャッシュをクリア」してください。

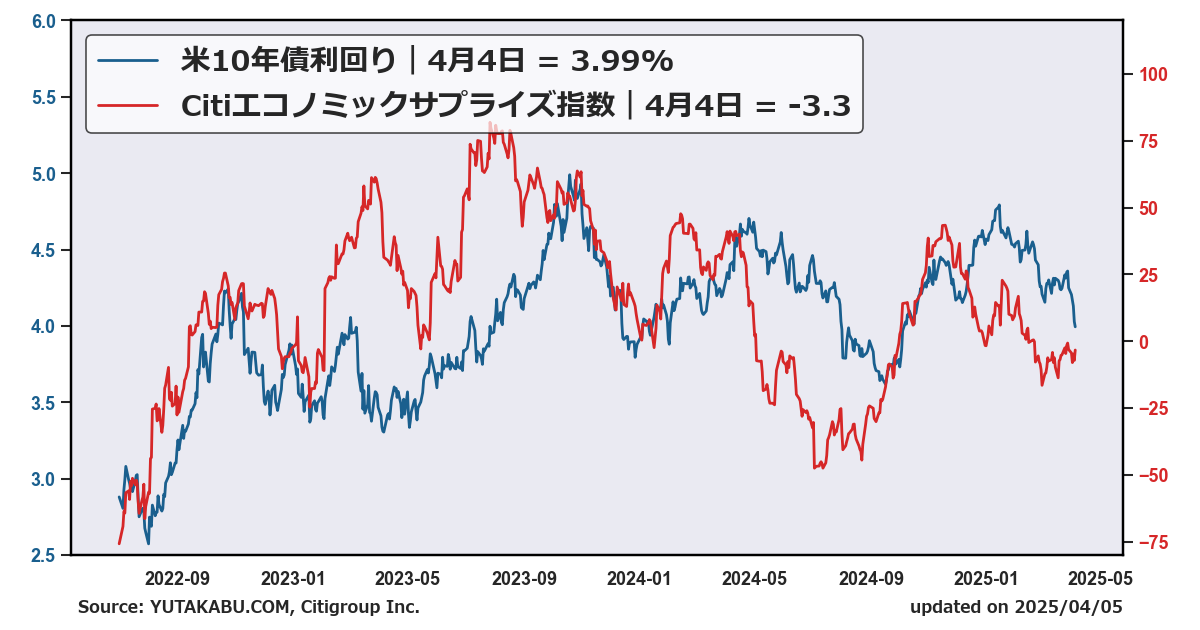

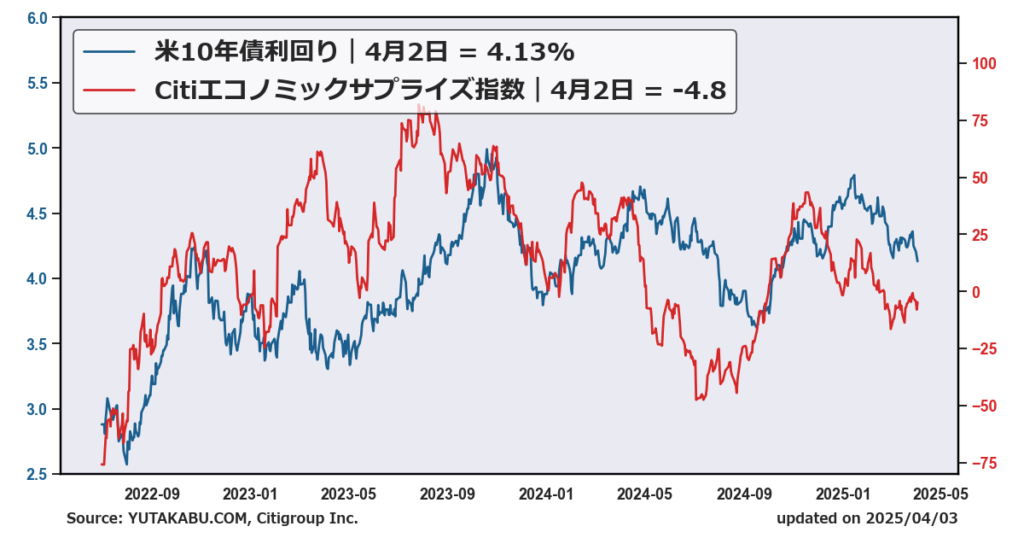

日次更新|『米金利(10年債利回り)』と『Citiエコノミックサプライズ指数』を比較したチャートです。経済指標の予想外の変化が市場金利に与える影響を分析し、金融政策や市場動向を予測するために有用です。(詳細は後述)

【日々の経済指標や相場の解説は、ぜひYouTubeでご覧ください】

「米金利」分析チャート↓

FF金利 vs 米金利(金利変動理由まとめ)

米金利(10年債利回り) vs Citiエコノミックサプライズ指数

米金利(10年債利回り) vs ISM製造業 在庫指数

FF金利 vs 失業率・インフレ率(高官発言まとめ)

名目GDP vs FF金利

名目GDP vs 米金利(10年債利回り)

チャートの詳しい解説

『米金利(10年債利回り)』と『Citiエコノミックサプライズ指数』を比較することは、投資家にとって非常に重要な分析手法の一つです。まず、米金利、特に10年債利回りは、世界の金融市場における基準金利とされており、その動向は株式市場、為替市場、商品市場など多岐にわたる影響を及ぼします。10年債利回りは、投資家が将来の経済成長やインフレ見通しをどう評価しているかを反映しており、景気の先行指標とされることも多いです。このため、10年債利回りが上昇する場合、経済が成長し、インフレ懸念が高まっていると解釈される一方、低下する場合は景気後退やデフレ懸念が強まっていると理解されることが一般的です。

一方で、『Citiエコノミックサプライズ指数』は、Citigroupが提供する指標で、発表された経済指標が市場の予想と比べてどれだけ上振れまたは下振れしたかを測定するものです。この指数は、経済指標の実績値と市場予想の差に基づいて計算され、プラスの値であれば経済指標が予想を上回ったことを、マイナスの値であれば予想を下回ったことを示します。この指数は、経済の実態以上に「市場の期待感」を示す指標としても重要視されており、投資家はこの指数を利用して市場のセンチメントやリスクオン・リスクオフの動きを予測することができます。

これら2つを比較する重要性は、経済の現状と市場の期待感を同時に把握できる点にあります。例えば、10年債利回りが上昇している中でCitiエコノミックサプライズ指数もプラスであれば、市場は経済成長に対して楽観的であると判断される可能性が高いです。一方、10年債利回りが上昇しているにもかかわらず、エコノミックサプライズ指数がマイナスであれば、市場がインフレ懸念や金利上昇の悪影響を警戒していることが示唆されます。これにより、投資家は株式や債券、為替などのポートフォリオ調整を行う際の重要な判断材料を得ることができます。

加えて、両指標の動きが一致しない場合には、市場の分断や矛盾を示す可能性があり、投資戦略の再考が求められる場合があります。例えば、10年債利回りが低下している一方でCitiエコノミックサプライズ指数がプラスであれば、市場は短期的には好調な経済指標を評価しているものの、長期的には景気後退リスクや金融政策の緩和を期待している可能性があります。このように、両指標を比較することで市場の複雑な心理や経済の異なる側面を読み解くことができるため、投資家にとって不可欠な分析手法となっています。