※チャートが古い場合は「キャッシュをクリア」してください。

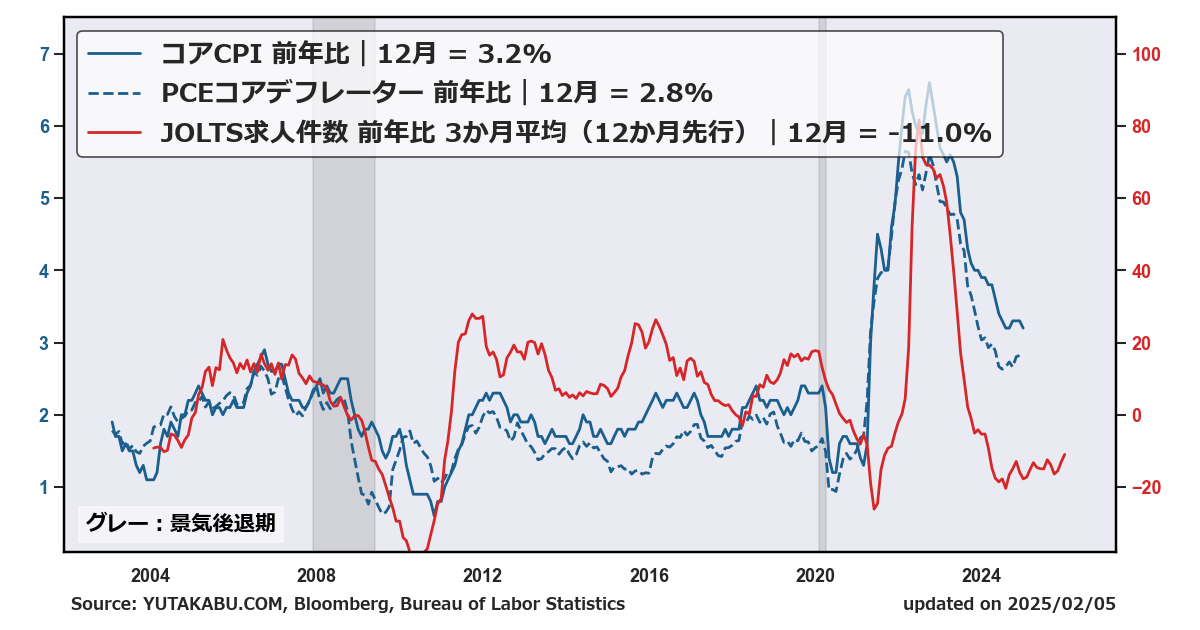

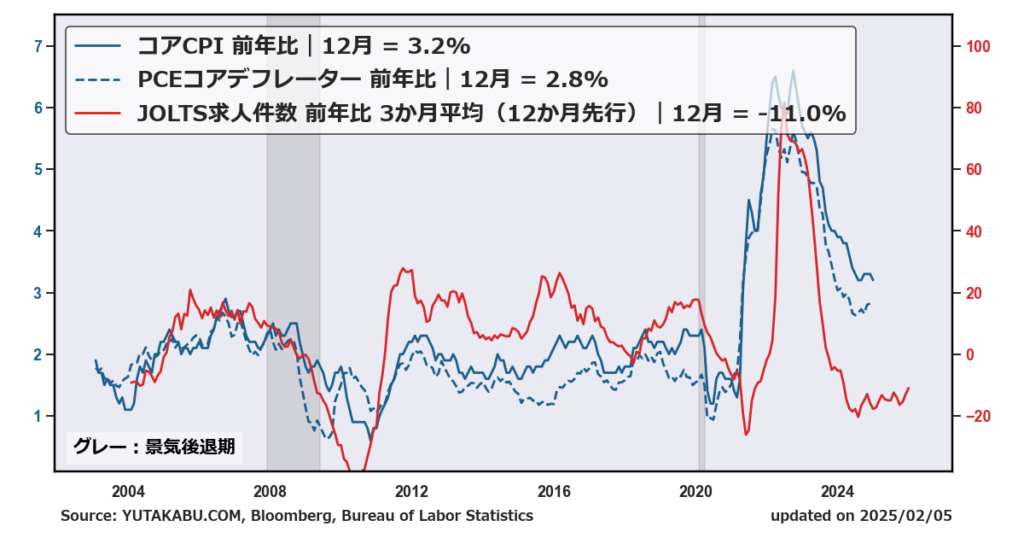

月次更新|『米消費者物価指数CPI』と『PCEデフレーター』、『JOLTS求人件数』を比較したチャートです。12か月先行させたJOLTS求人件数の変化率はインフレ指標と高相関の関係にあり、インフレ動向を分析・予測する際に有用です。(詳細は後述)

【日々の経済指標や相場の解説は、ぜひYouTubeでご覧ください】

「インフレ」予測チャート↓

米消費者物価指数CPI・コアCPI 予測トレンド

PCEデフレーター・コアデフレーター 予測トレンド

CPI・PCED vs ISM非製造業 仕入価格指数

CPI・PCED vs 地区連銀製造業 仕入価格指数

CPI・PCED vs ブレークイーブンインフレ率

CPI・PCED vs コンファレンスボード インフレ期待

CPI・PCED vs NFIB中小企業 価格計画

コアCPI・PCED vs JOLTS求人件数

CPI帰属家賃 vs 新規家賃指数

「JOLTS」分析チャート↓

JOLTS 求人件数・求人率

JOLTS 自発的離職率・採用率

米インフレ指標 コアCPI・PCED vs JOLTS求人件数

JOLTS求人件数 vs 米雇用統計 週平均労働時間

チャートの詳しい解説

JOLTS(Job Openings and Labor Turnover Survey、求人・労働離職調査)の求人件数が米国インフレ指標と高相関関係にある理由は、主に労働市場の需給バランスと賃金上昇圧力がインフレに直接的かつ間接的に影響を与える経済メカニズムに起因します。以下に、その理由を段階的に詳しく解説します。

1. 労働市場のタイトさと賃金上昇

JOLTSの求人件数は、企業が募集している未充足のポジションの数を表します。求人件数が多く、労働市場が「タイト」(求人が労働供給を上回る状態)になると、企業は労働者を確保するために賃金を引き上げざるを得なくなります。例えば、求人件数が急増し、失業率が低い場合、労働者はより高い給与を求めて転職しやすくなり、企業間の競争が激化します。この賃金上昇は、企業の生産コストを増加させます。

2. コストプッシュインフレへの影響

賃金が上昇すると、企業は増加した人件費を商品やサービスの価格に転嫁する傾向があります。これが「コストプッシュインフレ」と呼ばれる現象です。特に、サービス業や労働集約的な産業では、賃金が価格に直接反映されやすく、インフレ率の上昇を引き起こします。JOLTSの求人件数が多ければ多いほど、この圧力が強まり、インフレ指標(例えばCPIやPCE物価指数)に影響を与えます。

3. 需要超過と経済過熱

求人件数の増加は、経済全体の需要が供給能力を超えていることを示す場合があります。企業が積極的に採用を増やす背景には、消費需要の拡大や生産能力の強化ニーズがあるためです。このような状況では、経済が過熱し、物価が上昇する「ディマンドプルインフレ」が発生しやすくなります。JOLTSデータが示す求人件数の増加は、こうした過熱の兆候を捉える先行指標として機能し、インフレとの相関を高めます。

4. フィリップス曲線の理論的裏付け

経済学におけるフィリップス曲線は、失業率(または労働市場の緩み)とインフレ率の間にトレードオフの関係があるとしています。求人件数が多く、失業率が低い状況は、労働市場が逼迫していることを意味し、この理論に基づけばインフレ圧力が高まります。JOLTSの求人件数は、失業率と密接に関連するため、インフレとの高い相関が観察されるのです。

5. 金融政策との連動性

米国の中央銀行である連邦準備制度(FRB)は、インフレを抑制するために労働市場の動向を注視しています。JOLTSの求人件数が急増すると、FRBは経済が過熱していると判断し、金利を引き上げてインフレを抑えようとする可能性があります。逆に、求人件数が減少すれば、インフレ圧力が弱まるとの見方から金融政策が緩和されることもあります。このように、求人件数はインフレ動向を予測する上で政策当局にとっても重要な指標となり、その相関がさらに強調されます。

JOLTSの求人件数が米国インフレ指標と高相関である理由は、労働市場の逼迫が賃金上昇を引き起こし、それがコストプッシュ型およびディマンドプル型のインフレを誘発するからです。また、経済理論や金融政策の観点からも、求人件数がインフレの先行指標として機能することが裏付けられています。このため、JOLTSデータを分析することで、インフレの動向を予測する手がかりが得られるのです。