※チャートが古い場合は「キャッシュをクリア」してください。

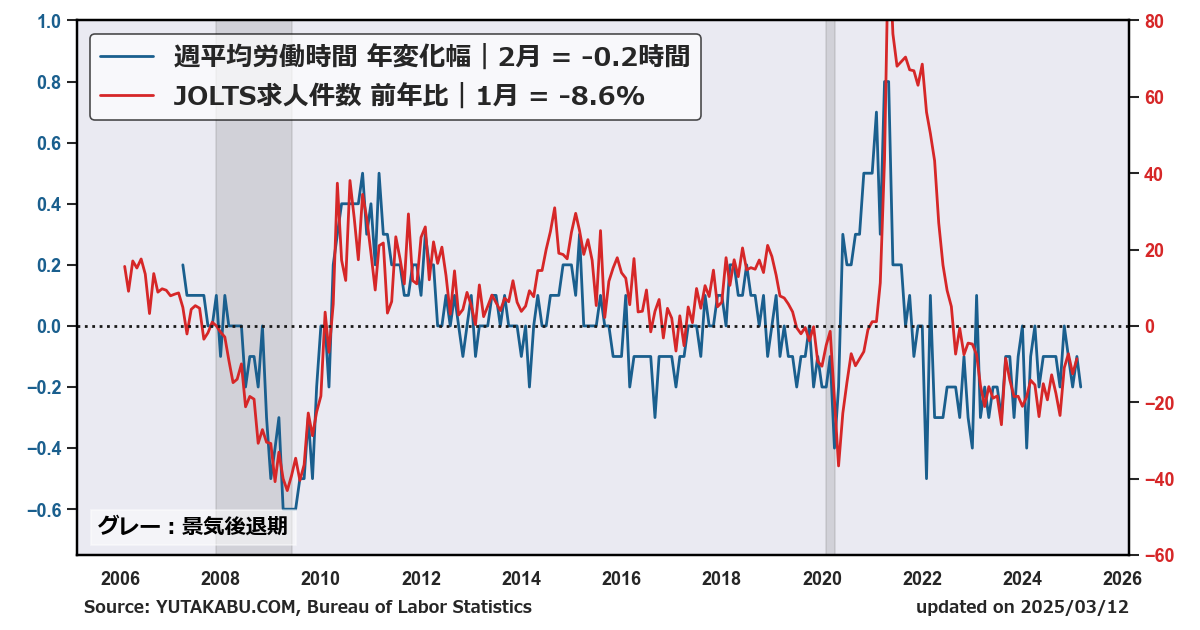

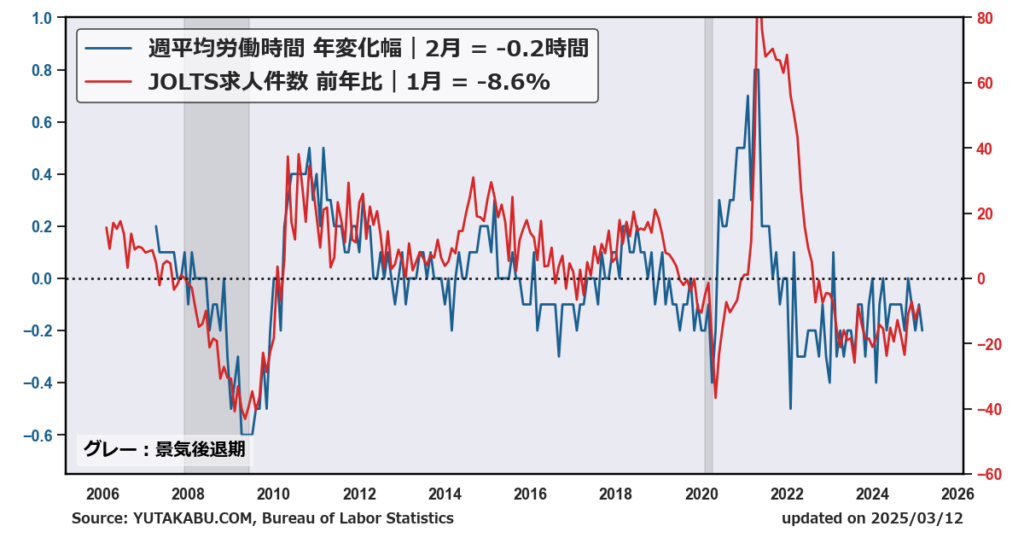

月次更新|『JOLTS求人件数』と米国雇用統計『週平均労働時間』を比較したチャートです。両データは高相関の関係にあり、米国労働市場の動向を分析・予測する際に有用です。(詳細は後述)

【日々の経済指標や相場の解説は、ぜひYouTubeでご覧ください】

「雇用統計」関連チャート↓

米雇用統計 失業率

米雇用統計 非農業部門雇用者数

米雇用統計 失業者の内訳

米雇用統計 非農業部門雇用者数 産業別

米雇用統計 週平均労働時間

「JOLTS」分析チャート↓

JOLTS 求人件数・求人率

JOLTS 自発的離職率・採用率

米インフレ指標 コアCPI・PCED vs JOLTS求人件数

JOLTS求人件数 vs 米雇用統計 週平均労働時間

チャートの詳しい解説

米国の雇用統計における「週平均労働時間」とJOLTS(Job Openings and Labor Turnover Survey)の「求人件数」が高相関の関係にあるのは、両者が企業の労働需要を異なる側面から反映しているためです。週平均労働時間は、非農業部門の雇用者が1週間に働く平均時間を示し、企業の既存労働力の活用度合いを表します。一方、求人件数は企業が募集している未充足の求人の総数で、新たな労働力への需要を示します。このように、両者は労働市場の動向を補完的に捉えており、経済活動の変化に連動して変動します。

この高相関の背景には、企業が労働需要に対応する際の行動パターンがあります。景気が拡大し生産需要が増えると、企業はまず既存従業員の労働時間を増やします。これにより週平均労働時間が上昇します。しかし、労働時間の増加だけでは対応しきれなくなると、新規採用のために求人を出します。これが求人件数の増加につながります。逆に景気が後退すると、労働時間を減らし、その後求人を削減する傾向があります。このように、労働時間と求人件数は景気循環の中で密接に連動し、高相関を生み出します。

さらに、労働市場の逼迫度合いもこの関係を強化します。失業率が低く労働力が不足している状況では、企業は既存労働者に残業を頼みつつ(週平均労働時間↑)、同時に新たな労働者を確保しようと求人を増やします(求人件数↑)。この同時上昇は、労働市場が過熱している時期に特に顕著で、例えばコロナ禍後の経済回復期(2021~2022年)に見られたように、両指標が共に急上昇する現象が観察されています。こうした状況が、高相関を裏付ける実証的な根拠となっています。

この関係は労働市場の分析や予測に有用です。週平均労働時間が上昇し始めると、それは労働需要の初期シグナルとなり、求人件数の増加が続く可能性を示します。逆に労働時間が減少すれば、求人件数の低下や労働市場の冷却が予想されます。この先行性と連動性を活用することで、経済政策立案者やアナリストは労働市場の過熱や減速を早期に把握し、適切な対策を講じることができます。したがって、週平均労働時間と求人件数の高相関は、労働市場の動向を理解する上で欠かせないツールなのです。