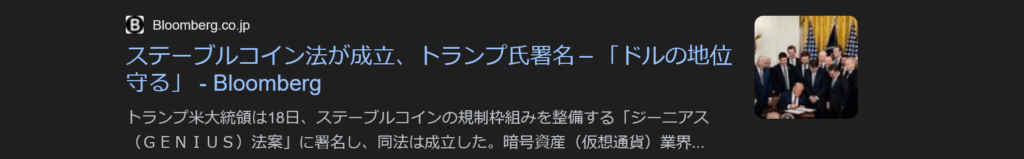

トランプ大統領は、ステーブルコイン規制法案(通称:GENIUS法)に署名した。今回は、この法案成立が米国債市場にもたらす影響、とりわけステーブルコインによる需給変化について考える。

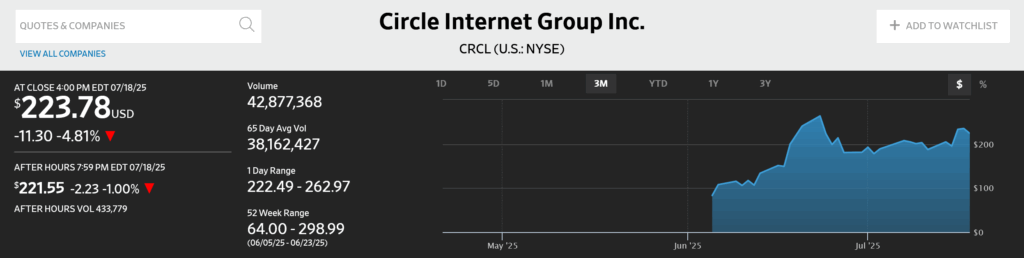

ステーブルコインとは:ステーブルコインとは、ブロックチェーン上で発行される暗号資産(仮想通貨)の一種であり、その価値が米ドルやユーロなどの法定通貨、または金や国債といった特定の資産と連動(ペッグ)するように設計されているのが特徴である。代表的な例として、テザー社が発行する「USDT」や、上場企業であるサークル社が手掛ける「USDコイン(USDC)」が挙げられる。これらはいずれも米ドルと1対1の価値を維持することを目指しており、仮想通貨市場における安定的な価値の基軸として機能している。

米国債への影響:ベッセント財務長官はブルームバーグのインタビューにおいて、「銀行を含む幅広い主体によるステーブルコインの発行が拡大すれば、米国債に最大2兆ドルの新たな需要が生まれる可能性がある」との見解を示している。ステーブルコインはその価値を維持するために、裏付け資産として中銀準備預金や米国債など、高い信用力と流動性を持つ資産を保有する必要がある。現金を除けば、構造はシンプルである。すなわち、1ドルのステーブルコインを発行するには、同額の米国債を保有することが求められる。このため、ステーブルコインの発行量が増えれば増えるほど、米国債に対する「担保需要」も比例して増加する仕組みとなっている。

注意点:ただし、注意が必要なのは、この新たな需要が向かうのは主に「短期債」であるという点だ。実際、現在のステーブルコイン準備資産の約8割が、米財務省が発行する短期証券(Tビル)もしくはレポ市場に投資されている。また、GENIUS法では、担保として認められる米国債は「残存期間93日以下」に限定されている。そのため、ステーブルコインの拡大によっても、長期債に対する直接的な需要の押し上げは期待できない。

長期債への間接需要:とはいえ、ステーブルコイン市場の拡大が進めば、長期債への「間接的な」需要増につながる可能性もある。これは、財務省の発行戦略の変化を促すという期待である。たとえば、Tビルの需要がステーブルコインの影響で高まれば、財務省はそれに応じて短期債の発行比率を高め、逆に長期債の発行比率を引き下げる判断をするかもしれない。もしそうなれば、市場に出回る長期債の供給は抑制され、需給が逼迫することで、長期債価格が上昇=利回りが低下する可能性が出てくる。

懸念点:一方で、こうしたステーブルコインによる米国債市場への影響は、必ずしもポジティブな面ばかりではない。たとえば、数兆ドル規模に膨れ上がる短期債への需要が、イールドカーブ(金利曲線)のスティープ化(短期金利の低下と長期金利の上昇)を招いたり、短期債に資金が過剰に集中することで、金融市場のバランスを崩すリスクもある。また、市場のストレス局面では、ステーブルコインの大量償還=裏付け資産である米国債の「投げ売り」が生じる懸念もある。それが米国債市場を崩壊させ、ひいては金融危機につながる可能性も否定できない。さらに、FRBによる短期金利の操作が効きにくくなり、景気の過熱や冷え込みに対する金融政策の有効性が低下するリスクも考えられる。

思惑:いずれにしても、米政府としては、ステーブルコイン市場の拡大を通じて、短期金利の抑制や短期債中心の資金調達による利払い費の節減を図り、財政赤字の改善を目指す思惑があるのかもしれない。(身内がステーブルコインに関わっているトランプ大統領の私腹を肥やすためもあるかもしれない)