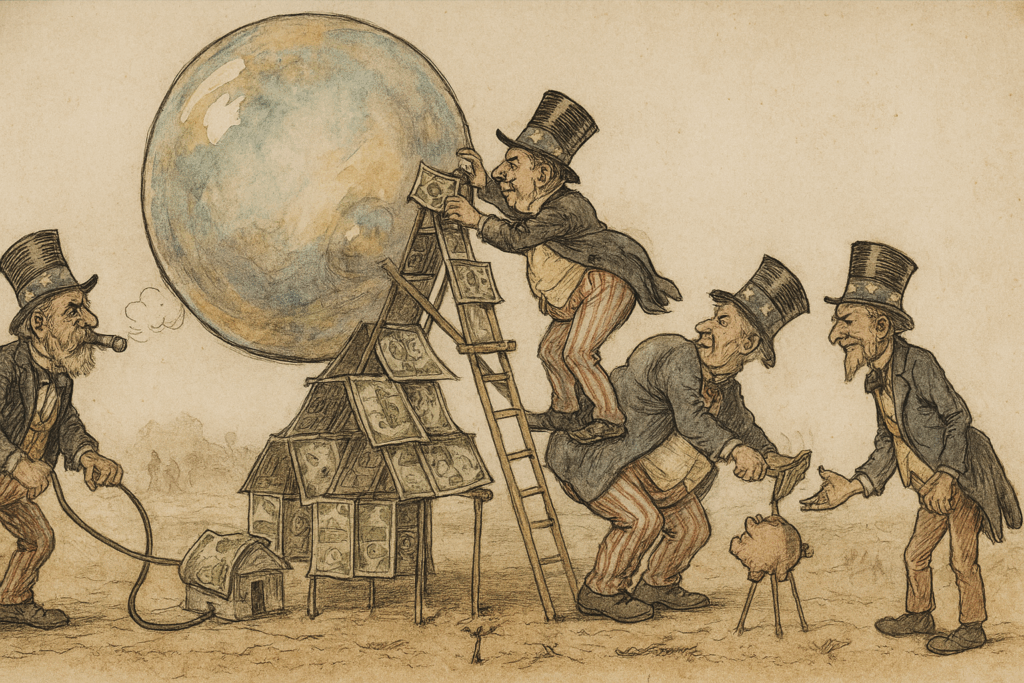

ブルームバーグによると、バーFRB理事は、大手銀行に対する規制緩和やより緩やかなアプローチへの転換を模索する動きに対し、強い警鐘を鳴らした。バー理事は、「好景気の際に規制が緩み、それが後のバブル崩壊の土台を築くといったパターンが際立って見受けられる」と主張しており、金融システムの健全性を保つためには、景気の良し悪しにかかわらず規律を維持することの重要性を強調している。

見解:バー理事の主張は概ね正しいという印象だ。実際、バー理事が指摘するように、景気が好調な時期には規制が緩められ、逆に景気後退や金融危機の発生後には規制が強化されるという傾向は、過去の多くの金融危機で繰り返し確認されてきた。これは、景気の変動と同じ方向に政策が動いてしまう「プロシクリカル(景気循環増幅的)な政策」の問題であり、本来であれば逆に、好況期にこそ慎重な姿勢と強い規律が求められるはずである。

生まれる弊害:このようなプロシクリカルな対応には、いくつかの重大な弊害がある。まず、好況期には市場参加者の楽観的な見通しが支配的となり、リスクが過小評価される傾向が強まる。その結果、銀行は過剰な信用供与やレバレッジ(負債による資金調達)を行いやすくなる。さらに、規制が緩和されることで、銀行の自己資本比率や流動性に関するルールが甘くなり、金融システム全体としての耐久性が低下する。これにより、バブルが崩壊した際のショックが一層深刻化し、最終的には金融の安定性が大きく損なわれる可能性がある。

歴史的な裏付け:こうした構造的な問題は、歴史的な事例を通じても明確に確認できる。たとえば、1999年にグラス・スティーガル法が撤廃され、商業銀行と投資銀行の分離規制が緩められたことは、2000年代の信用バブルとリスク集中の一因となった。また、2000年代半ばのサブプライムローン拡大をめぐる信用バブルも、当時の過度な楽観と規制の緩みが背景にあった。そして、第一次トランプ政権下でドッド=フランク法が一部緩和されたことも、シリコンバレー銀行の破綻につながったとされている。これらはいずれも、「好況期における規制緩和が、後の重大な金融不安の引き金となる」という歴史の教訓を裏付けている。

SLRの緩和:現在、米国の大手銀行に対して適用されている「補完的レバレッジ比率(SLR)」についても、規制緩和の議論が進められている。これは、2008年の金融危機以降、銀行のリスクを抑えるために導入されたものである。今回の緩和は、そうした規制を一部見直し、銀行による国債市場での仲介機能を回復・強化することで、市場の流動性を改善しようというものである。

見解:確かに、SLRの緩和は銀行の国債取引に対するハードルを下げ、結果として米国債市場の需給環境を改善することが期待される。有事の際には、FRBだけでなく民間銀行も積極的に市場安定化に貢献できるようになり、セーフティネットの一環として有効に機能する可能性がある。しかしながら、その一方で、過度な緩和が銀行のバランスシート拡大とレバレッジの増大につながり、結果的に将来の金融危機の温床となるリスクも否定できない。

有名なミンスキー・モーメントといった経済理論や金融理論において、「好況時には金融機関が楽観的になりやすく、リスクテイクが増大する」傾向があることは指摘されている。有事の際のセーフティーネット強化策として考案されているSLR緩和が、好況時の金融機関のレバレッジ拡大につながり、むしろ新たなリスクの芽を育てることにもなりかねないということは頭の片隅に入れておく必要があるだろう。