パウエルFRB議長は24日、下院金融委員会の公聴会で証言。「当面は、政策スタンスの調整を検討する前に、経済の進路についてより多くの情報が得られるのを待つ態勢が整っている」と説明し、利下げを急がない姿勢を改めて示した。一方で、7月利下げの可能性についての質問に対しては、明確に否定はしなかった。

7月利下げが取り沙汰されている理由:ウォラー理事とボウマン副議長は、7月の政策会合での利下げが妥当かもしれないと発言した。両理事は、関税によるインフレは一時的な調整に過ぎず、継続的なインフレの要因にはならないと主張している。

両理事のハト派発言は何を示唆するのか:FRB内での非常に珍しい意見対立が生じている。特に、メンバーの中で連銀総裁ではなく理事が、パウエルFRB議長をはじめとする主流派とは異なる政策見解を公然と採用するのは珍しいことである。

というのも、理事らは、連銀総裁たちとは対照的に、ワシントンで議長とともに仕事をしており、公に表明する見解がコンセンサスから大きく逸脱することはめったにないからである。

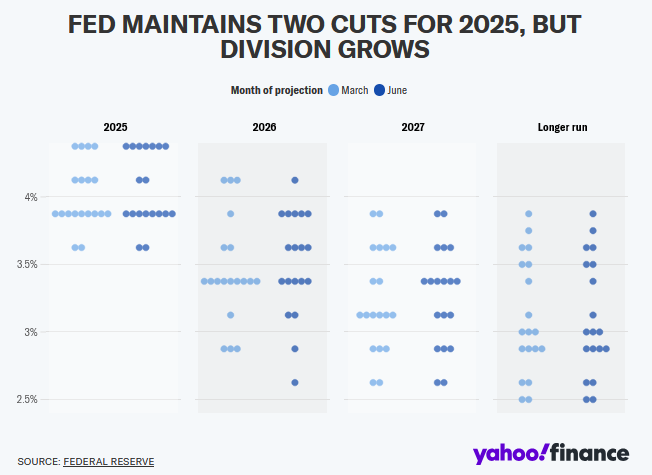

7月利下げはコンセンサスから逸脱しているのか:ドットプロットを見れば明らかである。6月のFOMCにて公表されたデータによれば、19人のうち、10人(主流派)が年内に1回か2回の利下げを予想、7人が年末まで金利を据え置くと予想、2人が年内3回の利下げを予想していた。

誰がどのような予測をしているのかは公表されていないが、7月利下げを支持しているウォラー理事とボウマン副議長が、年内3回の利下げを予想している異端児2名であると推測するのが妥当だろう。

なぜ両理事はコンセンサスから逸脱し積極利下げを推しているのか:表向きには、関税によるインフレへの影響は軽微であるため、中立金利に向けていち早く利下げすべきだとしている。パウエル議長も「インフレ圧力が本当に抑制されたままであれば、遅かれ早かれ利下げに踏み切ることになろう」と回答している。

しかし、ウォラー理事とボウマン副議長といえば、あることが思い浮かぶ。そう、トランプ大統領との関係である。ウォラー理事は、第一次トランプ政権時にFRB理事に指名されている。ボウマン副議長も同様に、第一次トランプ政権時にFRB理事に指名され、今年3月、FRBの金融監督担当副議長に指名されている。彼らが積極利下げを支持しているのと関係がないとは思えない。

他のメンバー:至って冷静な見方をしている。年内に利下げをしないと予想している人数は、3月時点での3人から、7人に増加している。関税によるインフレ影響を見極め、2%に落ち着くのを見届けたいとの考えからである。投票権を持つメンバーの最近の発言は以下の通りである。

バー理事は、関税の引き上げは価格上昇圧力となり、一時的なものではない可能性があるとの認識を示した。また、インフレ率2%目標達成に向けた進捗は「緩やかだが不均一」だとした上で、利下げを急ぐつもりはないことを示した。

カンザスシティー地区連銀のシュミッド総裁はFRBは追加利下げを決定する前に関税が物価と経済成長に与える影響を検証する時間があると述べた。

シカゴ地区連銀のグールズビー総裁は、関税措置による経済への影響について、これまでのところ予想よりは軽微だったと述べた。

投資家は、適切なタイミングでの利下げ再開を望んでいる。早すぎればインフレ・金利上昇を招き、遅すぎれば経済停滞を招く。ゴルディロックス相場を享受するためにも、2%のインフレ見通しが確実になってからの利下げを期待したい。